Exposition Love Song, MEP,

du 30 mars au 21 août 2022

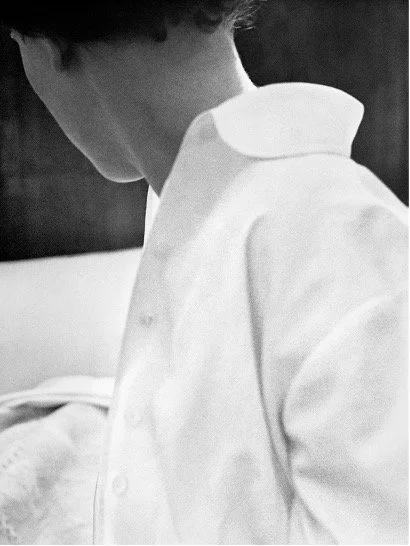

Hervé Guibert, Le fiancé II, 1982 Collection MEP, Paris. Don de Christine Guibert © Christine Guibert

L’amour qu’on sème

« Prenez garde , on ne sait pas jusqu’où l’âme s’étend autour des hommes » dit un vieillard dans Intérieur, la pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck. Et si la photographie était le médium susceptible de la surprendre ? Langage fait d’ombres et de lumière, l’appareil photo fige les silences, et va au-delà des mots. Dans l’intime, il dessine la profondeur des corps qui s’abandonnent, la vérité des regards qui s’aiment, leurs incidences sur les objets qui les entourent.

La MEP présente plusieurs séries de photographies autour de l’intime dans lesquelles les amoureux sont leur propre paysage. Love Songs, ce sont ces clichés qui montrent les extases et les tragédies du quotidien, celles-là mêmes qui nous embrasent ou nous engloutissent, celles qu’inéluctablement nous traversons, et que nous devinons chez les autres. De la fièvre à la tendresse, de l’ennui à la violence des relations d’amour, la MEP expose du 30 mars au 21 août 2022 des instants qui nouent la gorge, qui chuchotent au creux du ventre.

Eurydice et Orphée

Eurydice s’appelle Edith, Thierry, Yoko ou Larry. D’abord, on ne connaît rien d’eux. Mais on les devine par leurs gestes alanguis, leurs respirations heurtées. À travers leurs portraits, on croit sentir la chaleur de leur cou, la douceur de leur peau. On les découvre avec les sens. Les Orphée disent l’amour qui les consume en le cristallisant dans des photographies. Les aimés y répondent : ils ont levé leurs prunelles enfiévrées vers l’appareil, ils offrent la pesanteur de leur corps nu. Eux, ne peuvent nous voir. Ils ne savent pas, alors, que d’autres les regardent : on partage un peu de leurs frissons. Et, dans ce dialogue complexe, se sont fichés des fragments d’âme et des morceaux du temps.C’est précisément ce qui nous tient pendant toute l’exposition.

La nudité livrée sous les yeux du photographe n’est ni gênante, ni vulgaire. Au contraire, dans ce contexte, elle est une preuve d’amour. Le fiancé, décliné plusieurs fois devant l’objectif d’Hervé Guibert, est un des clichés qui marque. L’amoureux, Thierry, couvert d’un voile presque transparent se tient là, debout. Il est nu. La posture n’a rien d’inédit. Mais, sous le tissu léger perce son regard vif, de ces regards qui brûlent. Dans le silence qui n’est pas mutisme et dans l’immobilité apparente, il fait paraître le bouillonnement de son âme. Ils s’aiment. La nudité sublime plus encore la scène : elle est un aveu d’authenticité.

Dans l’intimité, l’appareil photo fige la fragilité des hommes. Il la sublime. C’est pourquoi, la photographe Sally Mann altère un peu la peau de son époux, Larry, dans la série Proud Flesh. En effet, elle utilise une technique d’impression différente qui crée des cicatrices, des reliefs, des formes nébuleuses sur le corps de son mari. L’artiste encense la beauté du torse, des mains, du dos de celui qu’elle aime parce qu’elle le sait vulnérable : il souffre d’une maladie qui le paralyse doucement. Dans le cliché Hephaestus réalisé en 2008, un sillon aux larges volutes entaille le buste de Larry ; mieux, il le morcelle, il marque la frontière entre la lumière et l’obscurité qui habillent son corps nu. Cette impression abîme et magnifie l’aimé. Sally Mann donne à voir dans cet arrangement un au-delà : la photographie est visiblement corrompue, non pas le corps. L’époux, en contraste, se donne plus fort. Hephaestus illustre une vitalité qui dépasse la chair, c’est l’image de l’ardeur des émotions.

L’amour photographié se vit aussi dans le temps qui passe. La fulgurance des présents s’immobilise sur l’image. Emmet Gowin consacre la beauté d’Edith dans l’accumulation des instants de vie à deux, de 1967 à 2012. La femme aimée pose nue ou presque, debout, la tête toujours légèrement inclinée. Il capture ainsi la transformation de son corps mis à l’épreuve du temps et la permanence d’un regard qui, invariablement, dit “je t’aime”. Chacun de ces clichés expose la douceur, la tendresse des sentiments de l’artiste. Le corps d’Edith qui évolue est enveloppé à tous les âges d’une lumière douce, chaleureuse qui déclare à son tour “je t’aime”. Ce dialogue amoureux fait fi du vieillissement, c’est une transe qui absorbe la temporalité.

René Groebli, Série L'Œil de l'amour, 1952, ©René Groebli, courtoisie de l’artiste et de la galerie Esther Woerdehoff, Paris

L’omniprésence et les vides

Le photographe qui suspend dans son œuvre l’amour, le désir, la tendresse présente nécessairement un pan de sa propre vie. Il ouvre une brèche dans un monde clos : celui que le “je” partage intimement avec un “tu”. C’est ainsi que Nobuyoshi Araki conçoit ses impressions : il les présente comme un roman autobiographique. Les séries Sentimental journey (1971), et Winter journey (1989-1990) s’entrechoquent : la première déploie les instants heureux, le mariage avec Yoko et la lune de miel à Kyoto, tandis que la seconde présente la mort de son épouse et l’absence terrible. L’artiste met de fait, en écho l’omniprésence de l’amour et le vide de la disparition. Deux temps, deux états d’âme se heurtent et donnent à voir les deux facettes de l’amour : la béatitude et la souffrance.

La solitude est cristallisée par plusieurs prises de vue d’une terrasse immuable à l’épreuve du soleil ou de la neige. Un chat discret, funambule, s’y promène. La vie disparaît abruptement de l’œil du photographe. Et le silence recouvre tout : la dernière photographie présente le cercueil dans lequel repose l’aimée. Une même douceur, une même lumière passe sur son visage. Elle est belle. Il montre l’indicible.

Parfois la présence et l’absence se lisent dans les objets qui entourent le couple. Ainsi, Alix Cléo Roubaud scelle l’amour qu’elle partage avec Jacques en photographiant les draps défaits, froids et froissés qui ont vu naître et mourir leurs étreintes. Les objets complices sont érigés comme des symboles. Et, la photographie elle-même, pensée comme un objet, permet de faire un lien entre ce qui a été et ce qui est pour réduire un peu l’espace qui sépare de l’être aimé. Elle est un petit bout de l’âme qui se partage. Les photographes RongRong et Inri vivent leur relation à distance : il est chinois, elle est japonaise. Privés d’eux-mêmes, loin l’un de l’autre, ils communiquent à travers leurs clichés glosés de mots d’amour qui ornent et font briller plus encore leurs portraits. C’est la série Personal letters (2000).

Ce cliché multiplie les images d’Inri. C’est une quête de l’omniprésence. Cette quête s’illustre aussi à travers le reflet : les photographes abondent du visage, de la silhouette, du corps de l’être aimé. Comme en pensée, quand on aime, on voit l’autre partout. La grimace de Thierry que fige Hervé Guibert se lit trois fois, en face du photographe, mais aussi dans le miroir et dans la fenêtre. Rita qu’aime René Groebli dont il fait le portrait dans sa série L’oeil de l’amour en 1952, est partout aussi. Elle étend son linge à la fenêtre, à demi-nue, et se dédouble dans le miroir. Elle est aussi présente à travers le Cupidon qui orne les rideaux.

La flamme : amour et violence

La MEP, dans cette exposition, illustre plusieurs facettes de l’amour, plusieurs chansons, de la plus douce et inoffensive à la plus virulente. La violence sourde d’un amour qui disparaît est bientôt remplacée par une complainte plus débordante et difficile à masquer qui plombe le cœur et marque la peau. The ballad of sexual de Nan Goldin développe l’amour à travers la dépendance et fait une analogie avec la drogue. Accro à l’héroïne et à la cocaïne, l’artiste débrouille avec ses clichés les images floues qu’elle a d’elle-même et de ceux qui l’entourent. Une lumière vive, saturée recouvre chacun de ses clichés, éclabousse les corps comme pour montrer crues les intempérances qu’elle peine à voir à l’œil nu. Brian, son amant, se tient à côté d’elle, si proche, si loin aussi. Ils partagent le même lit, mais après l’amour, les corps disent leur désunion. Il lui tourne le dos, son regard s’enfuit ailleurs, tandis que Nan allongée, près de lui concrétise leur distance dans un regard de biais, lourd et froid. Ils montrent leur solide simultanément, l’échec d’une relation qui s’étouffera dans les coups.

Love songs offre un cheminement dans lequel chacun s’identifie. Les différentes couleurs de l’amour sont représentées dans les démarches et les expériences bigarrées des artistes. On accède de salle en salle, de série en série, à cet éternel tumulte amoureux vivifiant et destructeur. Cette irruption dans le dissimulé, dans l’intime fait écho à notre intérieur. Elle l’interroge, l’enthousiasme ou le bride.

Publié le 29 avril 2022

Exposition Héroïnes romantiques, Musée de la vie romantique, du 6 avril au 4 septembre 2022

Léopold Burthe, Ophélia, 1852, huile sur toile, 62,3 x 100,3 cm Musée Sainte-Croix, Poitiers, France © Musée de Poitiers, Christian Vignaud

Héroïnes romantiques :

Histoires d’amour et de mort

En 1827, le théâtre de l’Odéon tremble, prêt à rompre sous le fracas des applaudissements. C’est qu’on y joue : Hamlet, Roméo et Juliette, et Othello. Paris sidérée redécouvre Shakespeare. On rencontre Ophélie, Juliette, Desdémone. Elles encensent la femme amoureuse, elles participent à construire une image romantique du féminin.

“Shakespeare, en tombant ainsi sur moi à l’improviste, me foudroya. (…) Je reconnus la vraie grandeur, la vraie beauté, la vraie vérité dramatiques.”

Hector Berlioz, Mémoire, 1870

Vigny et Delacroix sont également bouleversés. Sous la plume ou le pinceau, les héroïnes shakespeariennes prennent une nouvelle ampleur. Mais elles ne sont pas les seules égéries. Cléopâtre, Sapho, ou encore Marie Stuart, dont les prénoms sitôt prononcés appellent à nous tout un monde, sont également réinventées par les romantiques. Les artistes narrent, peignent ou sculptent leur destin funeste, l’apothéose du drame. En somme, ils en font des héroïnes. Êtres de chair ou de papier, elles sont exceptionnellement réunies du 6 avril au 4 septembre 2022 au Musée de la Vie romantique – un de ces lieux si raffiné qu’on aime à le tenir secret – pour une exposition percutante : Les héroïnes romantiques.

Sublimes, éthérées, immatérielles parfois, ces femmes disent beaucoup du regard des hommes qui les représentent, de leur société aussi. À travers leurs portraits, on s’immerge tout à fait dans le mouvement romantique, on appréhende les valeurs et les stéréotypes qu’elles ont portés dont les ramifications sont nombreuses, et actuelles encore. C’est en bref, un spectacle particulièrement beau et instructif.

Captivée et captive

D’emblée, un premier fil rouge se dessine : l’héroïne romantique est amoureuse. Plus encore, elle est embourbée dans un amour passionnel qui la consume et l’isole. Cette solitude s’impose d’elle-même : c’est l’instant qui permet de prendre la mesure de sa passion et de ses souffrances. Il faut dire que le romantisme fait la part belle aux émotions. Le mouvement artistique resserre le plan sur l’individu, sacralise l’amour et la sensibilité. Ainsi, la femme représentée est tout à fait captive, aux prises avec des sentiments qui la dépassent. C’est pourquoi son destin est toujours funeste : submergée par ce débordement de passion qu’elle ne peut pas maîtriser, l’amoureuse choit. Elle est une femme sacrifiée. Voilà qui la sublime, et l’élève. Voilà aussi, ce qui la rend plus belle encore. Cléopâtre est peinte morte par Jean Gigoux, en 1851. Mais ici, point d’altération sur son corps. Seul le titre La mort de Cléopâtre, permet de comprendre. L’héroïne est allongée, sensuelle et nue, sa peau baignée d’une lumière chaude est parfaite, son visage délicat pourrait être celui d’une belle endormie. Le suicide d’ailleurs, est souvent le seul moyen de dépasser l’inconciliable à l’image d’Atala , le personnage de René de Chateaubriand dans le roman éponyme, qui pour ne pas rompre son vœu de chasteté ni outrepasser sa religion (elle est chrétienne), choisit de s’empoisonner pour ne pas succomber au charme de Chactas, un bel indien transi comme elle, mais païen. Celui-ci l’enlace dans une dernière étreinte d’amour, déchirante et désespérée, puisqu’elle se meurt, alors qu’elle reçoit dans le tableau de Pierre Jérôme Lordon la communion d’un ermite (La communion d’Atala, 1808).

L’héroïne romantique remet en question le titre même qu’on lui donne : qu’a-t-elle d’héroïque finalement puisque l’héroïsme sous-entend l’action, l’épreuve, et l’élévation par celles-ci ? Ces femmes semblent au contraire enfermées dans un rôle de victime. Elles sont victimes de l’homme qu’elles aiment (duquel elles ne peuvent se détacher), de leur famille (qui leur impose des codes qui vont à l’encontre de leur amour), et d’elles-mêmes (pas assez fortes pour dompter leur passion). En fait, ces femmes sont héroïques parce qu’elles incarnent parfaitement les vertus qu’on leur attribue, et pour cela, elles sont des protagonistes. Les nombreuses œuvres exposées se font échos et mettent en exergue quelques constantes qui font aujourd’hui froncer les sourcils : les héroïnes féminines sont nécessairement douces, délicates, gracieuses, et sensibles. Ainsi, Léopold Burthe peint une Ophélie éblouissante ! Quel spectacle que celui de sa mort ! Son corps flotte sur l’eau sombre qui en contraste, met en valeur le drapé blanc de sa robe. Celui-ci révèle la courbe ravissante de ses hanches. La palette de couleur est épurée : sa peau est diaphane, elle relève la douceur de ses traits. Elle est entourée de fleurs tout aussi pâles qu’elles qui soulignent davantage la délicatesse de son sein, celle de sa main. Ophélie est l’archétype du féminin. Dès lors la violence est contre-nature. Une femme violente est comme « sortie de son sexe ». Elle fascine autant qu’elle effraie les artistes. Elle est une figure contraire. Les mères infanticides, ou les meurtrières cristallisent une folie, un hors-cadre que les romantiques rejettent. À cet égard, l’esquisse exposée de Médée d’Eugène Delacroix est une œuvre d’exception. Le tourbillon d’hybris se lit dans le mouvement vif du pinceau qui dit l’impulsion de la mère qui s’apprête à tuer ses enfants. Les tissus volent. Les couleurs flamboient et se concentrent autour des enfants nus comme pour mettre plus en lumière encore l’horreur qui va s’accomplir.

Le goût du drame : le choc, le sublime

Il n’y a pas de doute, les romantiques ont le goût du spectacle. Si Shakespeare émeut autant c’est parce que ses pièces concentrent les rebondissements, les éclats du cœur, les douleurs. Les peintures exposées illustrent des héroïnes du passé, mythologiques ou historiques, comme des héroïnes de fiction. Et elles montrent presque toutes un instant suspendu : celui qui précède tout juste la mort, celui qui concentre la tension.Antoine Jean Gros fait la démonstration de ce goût du drame dans son tableau, Sapho à Leucate, en 1801. Sapho détonne, tout à la fois historique et mythologique. Puisqu’il ne reste presque rien de ses œuvres, et de sa vie, les romantiques ont fabriqué une nouvelle poétesse en lui apposant leurs propres codes. Adieu les amours lesbiennes, Sapho aime désespérément un certain Phaon, un batelier de Mytilène d’une beauté remarquable. Pour lui, elle se précipite dans la mer. C’est la scène que choisit de présenter Antoine Jean Gros. Le paysage nocturne est paisible, la mer s’agite à peine, brossée par un vent qui soulève seulement les voiles transparents de la robe de l’héroïne, et ses cheveux défaits. En haut du précipice, elle a déjà un pied dans le vide. Les paupières closes, le visage impassible, serrant contre elle sa lyre, l’héroïne dans un instant va mourir. Elle est belle et digne, et déjà fantomatique, si pâle, et lointaine. Ces quelques vers d’Alphonse de Lamartine entrent en résonance avec le drame peint.

Je ne viens pas chercher dans tes ondes propices

Un oubli passager, vain remède à mes maux !

J’y viens, j’y viens trouver le calme des tombeaux !

Reçois, ô roi des mers, mes joyeux sacrifices !

Lamartine, Sapho, 1860

Antoine-Jean Gros (1771-1835), Sapho à Leucate, 1801, huile sur toile, 122 x 100 cm, Bayeux, musée d’art et d’histoire Baron-Gérard (MAHB) Photo © RMN- Grand Palais / Jean Popovitch

Une autre figure féminine se détache. C’est Marie Stuart. Quel destin ! Reine d’Écosse, reine de France, deux fois déchue, sacrifiée par son mari et sa cousine, la reine Élisabeth Ire d’Angleterre, enlisée dans les guerres de religion, amoureuse éperdue, plusieurs fois, Marie Stuart a fasciné les artistes au XIXe siècle. Friedrich Von Schiller en fait une pièce de théâtre en 1800, reprise ensuite à l’opéra par Gaetano Donizetti, Alexandre Dumas écrit sa biographie. Dans cette exposition, on admire les différents portraits qu’en font Théodore Chassériau, Eugène Devéria, et Édouard Hamman illustrant chacun un épisode dramatique de ses aventures. L’esquisse de Théodore Chassériau fixe elle aussi l’acmée du drame : dans une seconde, Marie Stuart, peinte au centre, en blanc, grande et digne, va assister à la mise à mort de son fidèle ami Riccio, commanditée par son propre époux. Elle est enceinte, il soupçonne Riccio d’être le père. Le geste de défense de l’héroïne est vain, elle est désarmée, entourée d’une foule de bras brandissant des épées étincelantes. Riccio est pétrifié, à ses pieds. Le spectacle est total.

Ces héroïnes consacrées au moment de leur chute figent les principes romantiques comme le sublime, et le pathétique. Elles sont tant éthérées qu’elles en deviennent immatérielles, esprit plutôt que chair. C’est ainsi que le peintre Alexandre Évariste Fragonard construit l’image de Jeanne d’Arc, en 1822. Jeanne d’Arc sur le bûcher, a les cheveux détachés, et une robe vaporeuse, blanche. Elle est entourée des flammes qui bientôt vont mordre sa peau. Son regard n’est pas anesthésié par la peur, elle fixe le ciel, le petit morceau d’azur qui la surplombe. Entre immanence et transcendance, Jeanne d’Arc est peinte en martyre. Ses vêtements ne disent rien de son époque : elle est éternelle.

Ce sublime se lit aussi dans les costumes féminins des ballets romantiques qui sont également intemporels. L’un des plus célèbres est la Sylphide composé en 1832 par Filippo Taglioni. Il y met en scène sa propre fille Marie Taglioni pour jouer une créature surnaturelle empruntée à la mythologie nordique. Elle porte un tutu, un vêtement inventé à cette époque dont la mousseline transparente souligne la grâce et la légèreté. À ses pieds, une petite révolution pour le ballet : des pointes. La ballerine déjoue la gravité, elle s’envole. C’est un tour de force qui met en scène l’absolue finesse, qui transcende le corps féminin.

Au-delà des schémas romantiques, ce qu’il faut voir en creux

Cette exposition se démarque parce qu’elle croise les arts : on y parle peinture, littérature, opéra ou ballet. D’une part, cela permet de considérer plus largement, à travers ce syncrétisme, l’image que l’on colle sur l’héroïsme au féminin, mais plus encore, celle qui enferme le corps de la femme. Elle permet aussi de créer des liens entre l’art et l’Histoire. En effet, le XIXe siècle est riche des renversements politiques qui l’ont traversés : de la Révolution à la Restauration, en passant par l’Empire napoléonien. Napoléon justement, pour consacrer le système patriarcal fait rédiger en 1804 le Code civil qui est mortifère pour les femmes. Elles sont à la solde de leur père puis de leur mari, considérées comme des mineures toute leur vie, captives dans le cadre de la famille, vouées à donner des enfants desquels elle ne peut assurer l’éducation sans la surveillance d’un homme. Les véritables héroïnes qui ont défendu au péril de leur vie, à travers la Révolution, la condition féminine comme Olympe de Gouges par exemple, sont exclues des considérations. Leur absence dans l’exposition est volontairement marquante, d’autant que d’autres figures qui leur sont contemporaines comme Charlotte Corday, sont bel et bien représentées. Les artistes romantiques présentent plus ou moins consciemment l’étau dans lequel on tient les femmes, tiraillées entre l’ordre social très strict et la religion dont on note le rebond après qu’elle a été malmenée par les révolutionnaires. C’est ce tiraillement qu’il faut lire dans le parcours des héroïnes romantiques comme Atala.

Cette exposition ne donne pas seulement à voir les archétypes et les idéaux féminins, elle présente en négatif ces femmes qui ont démenti le modèle qu’on leur a imposé. George Sand est la plus extrême, fumant la pipe, portant un pantalon, se faisant appeler “George”, au grand dam de son ami Honoré de Balzac qui aime profondément l’artiste, mais qui n’apprécie pas de voir ainsi la femme. L’écrivaine s’isole dans son intérieur pour créer. Ce confinement dans l’intime, on ne le lui impose pas, elle le choisit : il est le lieu nécessaire à la création. C’est ici qu’elle érige des œuvres dans lesquelles les femmes s’épanouissent seules : son héroïne Consuelo refuse le mariage, par exemple. Mme de Staël, Sophie Cottin pour ne citer qu’elles, sont également de grandes écrivaines qui profitent de cette retraite pour composer des romans sentimentaux qui s’apprêtent bientôt à émouvoir de jeunes lectrices. Mme Bovary, composée un peu plus tard, illustre bien l’impact de cette écriture – une écriture pas seulement féminine d’ailleurs, beaucoup d’auteurs rédigent des romans sentimentaux. On exhibe enfin les destins d’exception de célèbres cantatrices, ballerines et comédiennes comme la fameuse Rachel, diva avant la lettre, qui a parcouru le monde pour jouer des rôles féminins de premier plan, et dont on devine souvent les traits dans les portraits peints et sculptés d’héroïnes de papier.

Cette exposition en somme est une petite pépite qui concentre l’esthétique romantique, les anecdotes historiques et les élans d’amour. Elle est d’autant plus agréable qu’elle ne présente qu’une centaine d’œuvres : on peut apprécier chacune d’elle sans se sentir engloutis sous les créations. Elle se déroule enfin dans un écrin d’autant plus précieux, puisque le Musée de la Vie romantique est l’ancienne maison-atelier dans laquelle Ary Scheffer, peintre romantique, avait ses quartiers. C’est ici qu’il tenait salon, accueillant l’intelligentsia parisienne. Ainsi George Sand, Eugène Delacroix, ou encore Frédéric Chopin venaient dans cette pièce ou dans celle d’à côté échanger leurs inspirations. On peut se plaire à imaginer que c’est ici peut-être qu’ont été pensés certains ouvrages exposés.

Publié le 27 mai 2022

Exposition Pastel, de Millet à Redon, Musée d’Orsay, du 14 mars au 2 juillet 2023

Edouard Manet, Portrait d’Irma Brunner, Vers 1880, Pastel sur toile et châssis, H. 53,5 ; L. 44,1 cm., Musée d’Orsay, © RMN – Grand Palais (Musée d’Orsay) / Jean-Gilles Berizzi / DR

L’Odyssée du pastel

Sur les bancs en bois de l’école de Pharmacie de Paris dont la patine rend compte de l’éveil des bataillons successifs de scientifiques, deux hommes, connus pour leurs travaux sur les moisissures, discutent vivement. L’un d’eux, le plus âgé, le plus animé aussi, les cheveux impeccablement plaqués et le front haut, présente une passion que peu lui connaissent : le pastel. Il s’apprête à changer le monde en mettant au point le vaccin contre la rage. Celui qui écoute attentivement la confidence de Louis Pasteur aime la peinture, mais ses marottes sont la chimie et la biologie. Bientôt, il transformera le paysage artistique en développant plus de cinq cent nuances de couleurs de pastels (qui n’en comptait jusqu’à lors qu’une centaine) et en corrigeant la formule de ce médium qui résiste si peu à la lumière, à la poussière et à l’humidité. Il s’appelle Henri Roché et Edgar Degas ou Édouard Vuillard seront ses plus fidèles clients. D’abord, associé de la Maison Macle (grand ponte du commerce du pastel), il trouve la méthode pour empêcher la poudre colorée de moisir. Le chimiste reprendra ensuite l’affaire pour offrir un deuxième âge d’or au pastel, porté surtout par les impressionnistes et les symbolistes. Le musée d’Orsay présente ainsi cette formidable aventure.

Dans son exposition dédiée au pastel, visible jusqu’au 2 juillet 2023, il est question des plus grands pastellistes de la seconde moitié du XIXème siècle jusqu’à la fin de la Belle Époque : on y admire Edgar Degas, bien entendu, mais aussi Edouard Manet, Gustave Caillebotte, Odilon Redon et même de nombreuses femmes pastellistes comme Mary Cassatt ou Berthe Morisot. Les couleurs sont flamboyantes, les artistes brillants. Le petit bâtonnet de couleur – apte à fixer les motifs sur le vif – est le plus à même de témoigner des mutations remarquables de la société. Plus qu’une ode à la technique, il est question d’Histoire et de beauté. Foncez !

Une poudre de couleur

L’exposition s’organise en huit thématiques, courtes et claires. Déambuler à travers chacune d’elles, c’est prendre la mesure, par la vitalité des pigments, des transformations considérables de la fin du XIXème siècle. Il s’agit d’un spectacle. Le défilé bigarré des paysages – traduction d’un rapport renouvelé à la nature – côtoie l’éclat plus feutré de la parade bourgeoise – nouvelle élite consacrée par les portraitistes pastellistes. Enfin, le mysticisme, bouillonnement d’un au-delà, montre la réticence progressive des artistes à s’emparer d’une immanence indécente, effrayante. Ces thématiques sont sillonnées par l’artère principale de l’exposition qui donne à Edgar Degas ses lettres de noblesse. Il est moderne, il nourrit la modernité. En somme, ce sont autant de fenêtres qui nous livrent le génie des artistes qui ont su manier en virtuoses les petits bâtons colorés. Tout vibre. La couleur canonne ou caresse. Et, puisque le nuancier des pastellistes dépend du nombre de bâtonnets de pastel dont ils disposent, montrer la pétulance des couleurs, c’est souligner l’ampleur de la révolution d’Henri Roché. Le pastel, considéré longtemps comme secondaire, art d’agrément pour les jeunes filles de bonne famille, est désormais à même de rivaliser avec la peinture, et d’aborder tous les thèmes, de s’adapter à tous les formats.

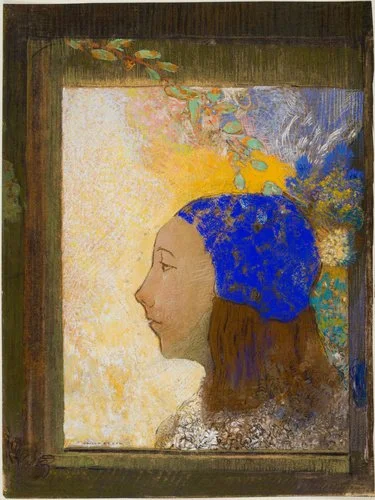

Pour saisir l’ampleur de cette révolution, l’exposition ménage des rencontres prestigieuses. On croise plusieurs fois Odilon Redon. Il est intimidant, il est le prince de l’éclat. Il orchestre toujours sur le papier un concert lumineux. Au milieu de ses superbes créations trône Jeune fille au bonnet bleu. Il s’agit d’un portrait, celui d’une jeune fille. Ce n’est pas la finesse du contour de son visage qui emporte l’attention, c’est la lumière et le lustre du bonnet qui surplombe sa mine désinvolte. Le bleu vif, posé en aplat, et les notes dorées se disputent chacune la moitié du tableau. Quelle lutte ! Quelle vitalité ! Les couleurs s’opposent et s’enrichissent, mettant chacune en valeur la profondeur, le chatoiement des teintes rivales. La jeune fille, indifférente, la paupière mi-close, tourne son regard du côté du soleil, tandis que s’amoncelle derrière elle la multitude des bleus profonds, griffés de blanc. C’est une tempête sourde, un tumulte consigné.

Odilon Redon, Portrait de jeune femme au bonnet bleu, Entre 1840 et 1916, Pastel, H. 53,0 ; L. 39,5cm, © Musée d’Orsay, Dist. RMN, Grand Palais / Patrice Schmidt

Pour répondre aux coups d’éclats d’Odilon Redon, le musée d’Orsay exhibe les petits formats d’Edouard Vuillard. L’un d’eux, Bouquet de soucis sur la cheminée, pourrait presque tenir dans une poche. Il présente une scène aux teintes chaudes. Rien ne bouge. Tout sourit. Une table rectangulaire souligne timidement le manteau d’une cheminée. On pourrait passer devant ce tableau sans s’arrêter. Mais les couleurs acérées sautent littéralement au visage et assaillent le regard. Sur un coin de la cheminée, un vase qu’on devine tout juste, déborde de petits soleils éclos. Le jaune, l’oranger, et le rose acidulés coiffent le vert tendre des tiges. Les soucis reposent là, dans la clameur des pigments. Ces pigments diffusent des fragrances sophistiquées, elles s’évaporent dans l’air frais du printemps. Le tableau, comme une esquisse, se résume à quelques coups de pastel ; on voit la touche. En contraste, Edouard Vuillard apporte un soin prodigieux aux fleurs. L’entremêlement méticuleux de différentes teintes présente le grain de chaque pétale. Voilà l’épicentre de la vibration de la couleur, il est celui du surgissement de la vie. C’est un spectacle d’autant plus épatant puisque le pastel exige une extrême minutie : les repentirs sont difficiles, surtout dans un aussi petit format.

Ainsi, la cavalcade des pigments livre l’émulation folle de la fin du XIXème siècle. On la perçoit notamment à travers la grande variété des approches. Les grands aplats font face aux zébrures et aux estompes. Le pastel ne concurrence plus la peinture, il propose autre chose. Son extraordinaire souplesse permet à chaque artiste d’ébaucher différemment son siècle.

Les effets de la matière

En plus de la couleur, le rapport à la matière conte à sa manière les bouleversements sociétaux. Le pastel, poudre vaporeuse, recouvre d’une couche légère et veloutée les figures bourgeoises. C’est ce qu’on nomme poétiquement la fleur de pastel. Il est le médium le plus adapté pour imiter la carnation et la texture de la peau : il offre une illusion de réel. Dès lors, la représentation de femmes bourgeoises superbement apprêtées rend immortelles la finesse de leurs traits comme l’élégance de leur garde-robe et de leurs intérieurs. Les bourgeois mettent ainsi en évidence leur place inédite dans la société. Parmi les chefs-d’œuvre, Edouard Manet saisit de profil le raffinement d’Irma Brunner. Elle incarne pour l’artiste le chic parisien. Sa peau blanche et poudrée s’offre comme une caresse. La douceur de son teint se détache d’un fond anthracite. Le chapeau noir et les cheveux charbonneux qui encadrent ce joli minois, mettent l’accent sur la perfection de la peau d’Irma. La robe rose est un modeste atour quand on observe la bouche sanguine de la jeune femme. Comme une fleur rouge dont les deux pétales concentrent tout l’éclat du tableau, elle s’épanouit joliment au milieu des teintes pâles.

C’est encore une bouche écarlate que l’on remarque dans un autre de ses portraits au pastel, Buste de femme nue, et qui nous fait même oublier que son modèle est dévêtu. Le charme de ces femmes est proportionnel à la douceur de leurs traits, de leur peau comme le souligne avec brio l’élève d’Edouard Manet, Eva Gonzales dans son grand tableau La mâtinée rose. Le pastel permet d’envisager aussi les grands formats. La taille des portraits bourgeois et des scènes d’intimité est parfois remarquable. Le velour de la peau n’en est que plus évident.

Mais les pastellistes du XIXème siècle, ne sont pas tous en quête de douceur. La modernité du médium tient de l’immense variété de son emploi, et Edgar Degas, plus que tout autre, va révolutionner la figuration avec le pastel.

Être moderne

Edgar Degas ne joue pas sur les aplats. Les corps féminins sont, au contraire, parcourus par les hachures et les stries. Parce qu’il veut saisir ses modèles sur le vif, figer pour toujours un mouvement, une expression, il utilise le pastel en dessinateur plus qu’en peintre. Il faut dire que le médium se situe à la jonction de deux mondes : d’un côté, il y a le dessin, puisqu’il est question de tracés, et de l’autre, il y a la peinture, puisqu’on peut superposer des couches colorées. Et puis, les petits bâtons de couleur sont très utiles parce qu’ils permettent d’être rapide. La rapidité : voilà l’une des révolutions du XIXème siècle. La matière pulvérulente est appliquée directement sur le support, elle n’implique aucune préparation, aucun temps de séchage. Elle est apte à capter l’instant. La Repasseuse d’Edgar Degas est croquée en plein effort, on croirait presque entendre le souffle du tissu que le fer étouffe. Ses danseuses, dont les faces se dérobent presque toujours à notre vue, sont toujours dynamiques. Ce dynamisme est rendu par les traits bruts qui dessinent les contours s’ils sont sombres, ou concentrent la lumière, s’ils sont blancs. Paul Helleu va plus loin encore quand il réalise Femme accoudée à une table, en 1889. Son œuvre est graphique. La solitaire contemple sa tasse vide, elle songe, le menton dans le creux de sa main. Sa rêverie est suggérée par le trait, par le dessin : dans le silence et l’absence de mouvement, tout fuit, tout tourbillonne. Ainsi, la rondeur de sa coiffure est une somme de lignes courbes, celles de son coude, de son épaule, sont également évoquées par l’accumulation des traits qui s’incurvent. Le fond lui-même est instable, raturé de part en part. Ce peut être le reflet d’une vitre à travers laquelle notre regard voyeur perçoit la jeune femme ou alors une manière de figurer la distance qu’implique le rêve.

Le rêve justement et le fantasme sont les derniers espaces qui consacrent le pastel dans cette exposition. On découvre, ou redécouvre le talent de Lucien Lévy-Dhurmer. C’est un artiste qui lâche la bride de son imagination. Pour l’exemple, le portrait de Méduse aux cheveux de coraux, présente une figure hébétée flottant au milieu d’une houle tempétueuse. Ce tableau fait vibrer une somme épatante de nuances de vert. Et quand sa palette est plus sobre, il concentre les mystères. Ainsi, la Femme à la médaille consacre l’invisible. Sa coiffe escamote une grande partie de son visage et ne permet pas de saisir son identité. De même, quel sens donner à son geste ? Elle tend son médaillon, mais il est impossible de lire les inscriptions gravées dessus, de comprendre sa posture. Le symbolisme est à son apogée, construit en réaction aux mutations parfois effrayantes de son siècle. Voilà la maestria d’un artiste dont on ne voit pas la touche, qui dépasse la peinture et qui permet de chanter une dernière fois l’extraordinaire épopée du pastel.

Cette exposition est bien plus riche encore. Il faut décidément aller la voir pour le croire.

Publié le 25 avril 2023

Exposition Seede d’Alioune Diagne à la galerie Templon, du 5 janvier au 24 février 2024

Alioune Diagne ©️ Carmen Abd Ali

Alioune Diagne, Sur le fil

Le funambule fait un pas. Le fil est sa route. Il a exigé de tous ses muscles l’exactitude. La perfection du mouvement est sa grâce et son salut.

Alioune Diagne n’est pas seulement un peintre, il est un funambule. Il évolue avec la même exactitude. Sur le fil. Ses créations sont un point de jonction entre le figuré et l’abstrait : il ne tombe jamais d’un côté, ni de l’autre. Les œuvres de l’artiste sénégalais incarnent cet équilibre.

Observées de près, elles sont composées d’une quantité de signes qui s’agglutinent, un alphabet bien étrange qui ne renvoie à aucune lettre connue. Parfois l’une d’elles est évocatrice mais cette rencontre s’est jouée sur un coup de dé. Puis, on se recule. Les petits symboles abstraits tassés ici et là forment une ombre et sculptent les contours de plus en plus nets d’un bassin, d’un bras, d’un buste. Dans cet amas de petites lettres se sont lovés les plis du corps. L’écriture fait chair ou paysage, et la peinture devient figurative. Alioune Diagne fait la démonstration de la balance parfaite entre l’abstraction et la figuration, c’est ce qu’il appelle le “figuro-abstro”.

L’artiste sénégalais a grandi en observant son grand-père qui lui a légué son patronyme mais aussi son art : il était maître coranique et il écrivait délicatement, avec la plume, les textes saints. Alioune Diagne a pu observer longtemps ce travail lent et minutieux. Des années plus tard, il s’est mis à reproduire inconsciemment sur la toile, les mêmes gestes en y apposant son style. Les lettres arabes ont glissé vers l’abstrait. Ce sont des signes nouveaux, à la fois creux et féconds. Ils engagent un dialogue avec le spectateur parce qu’ils remuent sitôt l’imagination.

Dans ses créations, Alioune Diagne adoucit la ligne des corps et façonne ainsi, des silhouettes dynamiques. Un mouvement plus subtil, plus délicat anime ses toiles. C’est une vibration, plus à même de dire la vie, un supplément d’âme. Sa touche – semblable à celle des néo-impressionnistes – montre des scènes du quotidien comme si elles avaient été peintes sur le vif.

Et tout cela se passe du détail. En effet, les femmes et les enfants qui sont au centre des visions de l’artiste, ont une figure presque lisse : les traits ont été partiellement gommés. Une ombre ingénieusement portée sur les yeux suffit pour dire la force du regard, et le port de tête haut, la dignité des individus peints. Le figuré s’arrête ici, supplanté par l’abstraction.

Les baigneurs, Alioune Diagne, 2023, 180 x 150, huile sur toile, ©️Laurent Edeline

Les couleurs comme le dernier ingrédient, l’éclat final, sont choisies avec soin. Tout est toujours baigné d’une lumière vive. Aussi, ce n’est pas un hasard si, jusqu’au 5 mars 2024, au musée des Beaux-Arts de Rouen, les œuvres d’Alioune Diagne communiquent avec celles de Claude Monet. Les Baigneurs du peintre sénégalais sont un chef-d’œuvre, sa maestria côtoie de près celle des maîtres. A cette occasion, il a repris un motif récurrent de la peinture pour faire valoir l’art africain et montrer qu’il s’inscrit parfaitement dans l’Histoire de l’art. Quatre enfants se baignent, on devine le sourire de l’un d’eux. Les jeux de lumière sont saisissants. Les nuances pétillantes de bleus qui habillent tout le tableau, agitent les flots. Et toujours, cette même vibration. Ces enfants dont le visage nous échappe sont des corps narratifs qui rendent compte d’une tradition, d’une culture. L’artiste est décidément engagé dans l’Histoire, il est un archiviste. Ses tableaux sont un pendant à la culture orale. Il fige un moment du Sénégal ; il sauvegarde sur la toile l’image d’un mode de vie séculaire qui s’étiole au contact de la mondialisation.

C’est une œuvre de mémoire qui happe le regard. D’autant que le format des toiles de l’artiste est grand, et que la taille des personnages égale ou dépasse la nôtre. Les œuvres font impression. Dès lors, tout le corps de l’artiste est engagé dans cette création qui prend du temps. Son esprit lui, voyage. En fait, c’est la main qui a le fin mot, c’est elle qui décide du sens des symboles, de leur structure, spontanément. Et, dans ce contexte, le temps se délite, il n’a plus de prise.

C’est aussi une œuvre critique bien ancrée dans son présent. La prochaine exposition du peintre qui débutera le 6 janvier 2024 à la galerie Templon, s’appelle Seede qu’on peut traduire du wolof par témoin ou témoignage. Elle évoquera le drame de l’exode, celui de milliers de jeunes sénégalais désœuvrés, sans travail, sans moyen de subsister, qui quittent en pirogue les rives du Sénégal pour aller en Europe. Une Europe fantasmée, bien loin d’être la terre d’accueil que les jeunes gens imaginent. Les faits divers ne cessent de relever les drames : les pirogues n’arrivent que rarement jusqu’en Espagne. Les morts s’accumulent dans le silence. L’artiste place sous les yeux cette détresse pour montrer que la tragédie ne concerne pas seulement l’Afrique, qu’elle devrait parler au monde. Sa peinture, à ce titre, sensibilise sans que l’artiste n’ait à accentuer le pathos. Inflexiblement, même dans le drame, il peint la dignité de l’Homme, sa force et son courage.

Les pêcheurs solidaires, Alioune Diagne, 2023, 145x 80cm, huile sur toile ©️Laurent Edeline

Alioune Diagne, peintre humaniste, archiviste et engagé, montre avec brio le Sénégal. Il sera présent du 20 avril au 24 novembre 2024 à la Biennale de Venise pour représenter son pays. L’artiste n’en finit plus de marquer les esprits. Il est désormais incontournable !

Publié le le 5 janvier 2024