Critique d’art

Raphaël Barontini,

Quelque part dans la nuit, le peuple danse,

Palais de Tokyo, 21.02 - 11.05.2025

Les traits d’union

Raphaël Barontini, À la cour d’Henri Christophe, 2022, 180 x 300 cm, ©Raphaël Barontini

Un trait, une rature. Non, pas une rature, bien qu’il y ait de toute évidence une cicatrice. C’est davantage une ligne qui trace droit vers l’avenir et s’éveille, s’empourpre, s’empanache faisant chemin. Raphaël Barontini forge l’être dans le trait, trait de caractère et trait d’union. Il fabrique avec le collage la route du « est ».

Tournant son regard du côté de l’Histoire tonnante d’Haïti, l’artiste plasticien montre tout ce qui travaille une identité, tessons disparates qu’il réunit en mosaïque et en couleurs sur le textile.

Dans cette exposition Quelque part dans la nuit, le peuple danse proposée au Palais de Tokyo, l’artiste plasticien enchâsse deux récits. Il saisit dans La Tragédie du roi Christophe, chef d’œuvre d’Aimé Césaire, les images de la cour d’Henri Christophe - un homme pour de bon shakespearien (esclave, puis général, roi enfin) – pour mettre en lumière, à travers elles, le processus d’émancipation et les artifices du pouvoir. Il y mêle le cri de liberté filé dans le poème d’Hérard Dumesle, écrivain haïtien qui raconta la cérémonie du Bois-Caïman lors laquelle la révolte des esclaves s’organisa.

Être créole

Raphaël Barontini donne des couleurs vives à la tragédie : la marche implacable vers la mort est détournée des chemins de cendres. Henri Christophe mourra bien sûr – une mort claironnante, résolument théâtrale – mais ce n’est pas ce qui capte le regard de l’artiste. Il considère plutôt la mémoire qui débordent le cadre de la vie individuelle car c’est celle qui façonne l’identité d’un peuple. Il y a le roi mais aussi sa cour, ses sujets, ses frères et sœurs d’armes.

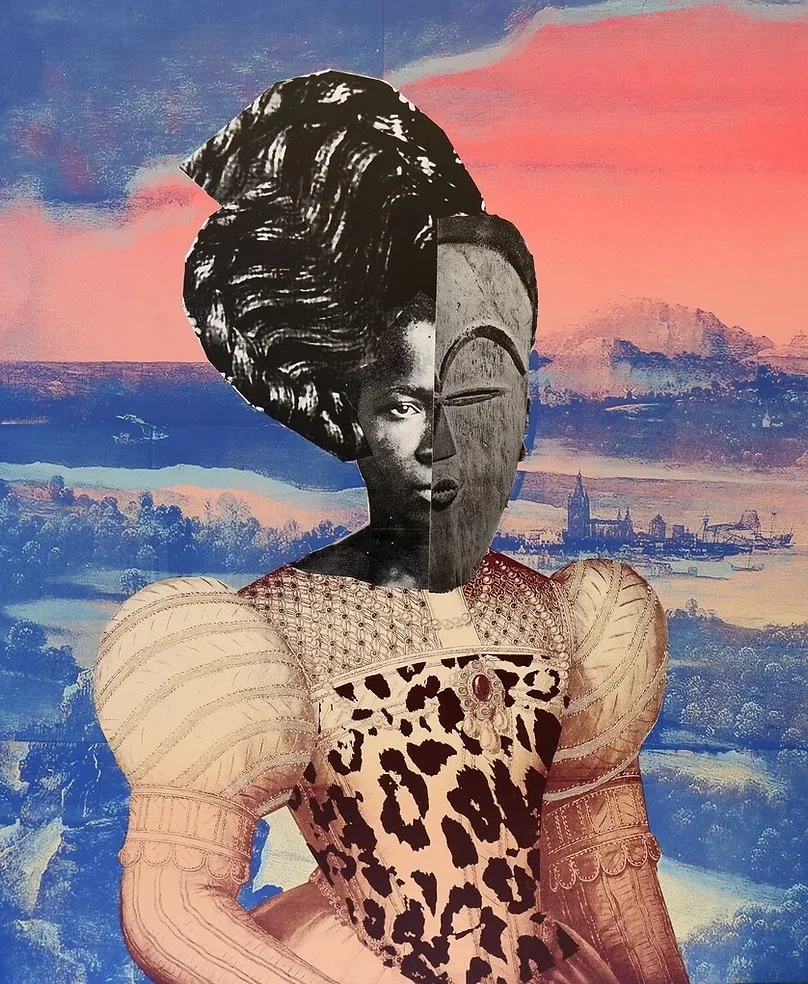

L’identité créole est donc le cœur. Facettée, mobile, vibrante, elle est addition (non pas ça ou ça mais plutôt ça et ça). Il la définit comme la somme des images et des mots, des poésies et des mythes qui la traversent. Sous les mains de Raphaël Barontini, la créolité est plastique : fruit des rencontres, des coexistences, des contaminations. Quelle est épaisse et enveloppante ! Les corps sont couverts de vêtements et d’accessoires qui se superposent comme autant d’histoires constitutives, s’enracinant tout à la fois dans les Caraïbes, en Afrique et en Europe. Là, un bicorne napoléonien couvre le chef de Dutty Boukman, protagoniste de la cérémonie du Bois-Caïman. Son torse est celui d’une statue antique, ce pourrait être Mars. Il s’expose en grand, sur cette énorme tenture ; surplombant, son regard voit au-dessus de nous. Ici, un masque en bois d’Afrique de l’Ouest compose la deuxième moitié du visage de cette jeune femme, Islander Empress. Sa robe à manches gigot, propre aux modes européennes, élargit considérablement sa silhouette. Elle est puissante, tout à la fois une et multiple. Et puis, c’est le propre même de la langue créole, d’être une et multiple : elle unit les grammaires africaines au lexique des langues européennes. Le portrait du griot figure sans doute l’essence de cette langue-mosaïque : il pointe du doigt la page d’un livre sur laquelle il y a un homme muni d’un bicorne, les mots qui coulent le long de son pardessus sont créoles, sa kora est africaine.

Raphaël Barontini, Islander Empress, 2022, 70 x 140 cm ©Raphaël Barontini

Le théâtre, un « timoun »

On prête à Mnémosyne, déesse gréco-romaine personnifiant la mémoire, la création de la langue, cet ensemble de signes pour désigner le monde et donc se le rappeler. Pour Raphaël Barontini, les images font signe, elles se substitueraient presque aux mots. Comme eux, elles signifient. Plus encore, elles font impression. Avec les images, il imprime à fleur de mémoire, les héros de la révolte qui avaient sombré dans les limbes de l’Histoire.

La scénographie les met en valeur en puisant dans les ressors du théâtre. La mise en scène et en son ravive les souvenirs et les corps. Une fois sur scène, quelque chose advient au présent. Il actualise de fait, la grandeur des cœurs et des actes. Dans le microcosme du théâtre, le tout petit monde qui se joue est accessible et clair. Ainsi, les éléments de l’architecture du Palais Sans Souci du roi Henri Christophe découpent les espaces. Ici, en dehors de la résidence royale, une lumière crue inonde les résistants - ces "Spartacus noirs", comme Cécile Fatiman, Dutty Bookman, Solitude - et leur marche vers la liberté. Ils sont les acteurs de cette ascension, quittant la ruine pour accéder à la dignité. Il faut en toute logique monter quelques marches pour accéder à la cour. Voilà l'ascension sociale. L’espace du pouvoir établi est plongé dans la nuit. C’est la nuit du tragique (celle de l’abus de pouvoir qui mènera Henri Christophe au suicide) et du rêve (celle durant laquelle « le peuple danse »).

Enfin, les parures, les robes, les capes, les tenues guerrières sortent du cadre et s’offrent en 3D ; elles appellent à être portées. Elles sont baroques, carnavalesques. Raphaël Barontini donne un tour positif au métissage, renversant hardiment les propos de Franz Fanon : « Sans passé nègre, sans avenir nègre, il m’était impossible d’exister ma nègrerie. Pas encore blanc, pas tout à fait noir, j’étais un damné ». Ainsi, « Christophe avec ses formidables mains de potier, pétrissant l’argile haïtienne » a tout fait pour élever son peuple, le sortir de la glaise où, tyrannisé, on l’avait maintenu. N’en est-il pas de même avec notre artiste ? Raphaël Barontini ne montre pas seulement des visages, il donne un nom à ces héros, le redore en concrétisant dans le réel, l’imaginaire et le symbolique l’étant créole. Il érige cette identité plurielle, la voilà debout : « Debout et libre » dirait Aimé Césaire.

________

Citation de Franz Fanon extraite de Pour la Révolution africaine.

Citations d’Aimé Césaire extraites de La Tragédie du Roi Christophe et de Cahier d’un retour au pays natal.

9 mars 2025

Raphaël Barontoni dans son atelier,

©Margaux Senlis pour Le Nouvel Obs