Exposition Paris noir, Centre Pompidou,

du 19 mars au 30 juin 2025

Paris noir, récit d’une révolte

Premier Congrès des écrivains et artistes noirs, Paris, septembre 1956. © Présence africaine Éditions, 1956 Photographie Lutetia

Le groupe est dissipé. Beaucoup bavardent. Certains rient aux éclats. Celui-là rajuste sa cravate. Lui n’ose plus ciller. Cet autre au premier rang, croise les jambes, époussette du bout des doigts son pantalon, par réflexe. A sa droite, l’homme tend la main pour la poser sur l’épaule de son voisin en signe de fraternité. Le photographe lance le décompte. Il fronce maintenant les sourcils : il sait l’importance de ce portrait. Ca y est presque... là, clic !

Ce dernier fige sur l’image pour toujours, comme un jalon de l’Histoire, les membres du premier congrès des artistes et écrivains noirs, organisé en 1956 par Alioune Diop, fondateur de Présence africaine - librairie, revue et maison d’édition - qui a su rassembler une intelligentsia transnationale pour l’émancipation et la reconnaissance des cultures noires.

Ce cliché, on le retrouve dans la première pièce de l’exposition Paris noir, présentée au Centre Pompidou jusqu’au 30 juin 2025. Dirigée par Alicia Knock, elle donne à voir l’émulation créatrice à travers plus de trois cents œuvres plastiques et littéraires africaines, caribéennes et africaines américaines, de la seconde moitié du XXème siècle.

Roland Dorcély, Léda et le cygne, 1958 Huile sur toile, 149 × 117 cm

Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris. Achat, 2023. AM 2023-179 Droits réservés

Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Janeth Rodriguez-Garcia/Dist. GrandPalaisRmn

Réparer

Paris noir expose à grands traits une constellation d’expressions artistiques pour saisir les retentissements de la pensée noire que les acteurs réunis à Paris ont cherché à faire vivre haut et fort, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit en fait, d’une esquisse. Paris noir dessine les contours d’une création titanesque, choisissant de ne pas s’attacher aux détails : plus de cent cinquante artistes sont rassemblés dans quinze salles. Chacune déborde d’une inventivité qui mériterait qu’on s’attarde. Cette formidable polyphonie – qui évite de peu d’être cacophonique - mène à une sorte d’ivresse, on passe comme à côté.

C’est une exposition fleuve qui veut bien faire, mieux faire. Elle pâtit de vouloir tout parcourir. En effet, il s’agit d’un rattrapage. Elle est une réponse à Ralph Ellison, au roman qu’il faisait publier en 1952, Invisible man, dans lequel il proclamait : « Je suis invisible, comprenez bien. » Elle est une réponse encore, au peintre haïtien Roland Dorcélie, formé auprès de Fernand Léger quand il disait : « J'ai essayé, par exemple, de faire le tour des galeries. Et bien, je vous avouerai qu'un marchand sur trois n'a pas même voulu regarder mes toiles. Ils s'attendaient à me voir porter un pagne, un carquois et des flèches, mais non aimer Winslow Homer ou Seurat. » (Lettre de Roland Dorcélie du 3 mai 1961, adressée à Edna Warner).

Sous son pinceau, un chiasme. Léda est noire. Des ombres courent sur ses hanches. Elle s’offre en contraste, au blanc immaculé, vif et agressif de Zeus, métamorphosé en cygne. Elle est cernée par des lignes épaissies qui accentuent les formes serpentines. Souplesse de la touche et luxuriance des pigments et des végétaux, c’est un mythe revisité. Cette réécriture éloquente du mythe grec aurait dû plaire. Mais elle se heurte de plein fouet à un racisme qui fait grincer les dents. Il est vrai, les artistes présentés souffraient pour beaucoup, d’être passés sous silence. Aussi, cette exposition sonne comme un pardon.

Mais cinquante ans d’invention, d’innovation, d’hybridation, c’est une somme considérable d’ouvrages, un kaléidoscope qu’il est difficile d’observer sans avoir le tournis. Il faut alors trancher sec, couper dans le vif, négliger ceci (les révoltes de Franz Fanon dont les ondes sismiques ont touché Paris avant de faire trembler les Etats-Unis) ou se contenter d’évoquer très brièvement cela (le rôle décisif par exemple, des sœurs Nardal tenant salon, fondatrices de la Revue du monde noir qui défendait une culture noire internationale en français et en anglais).

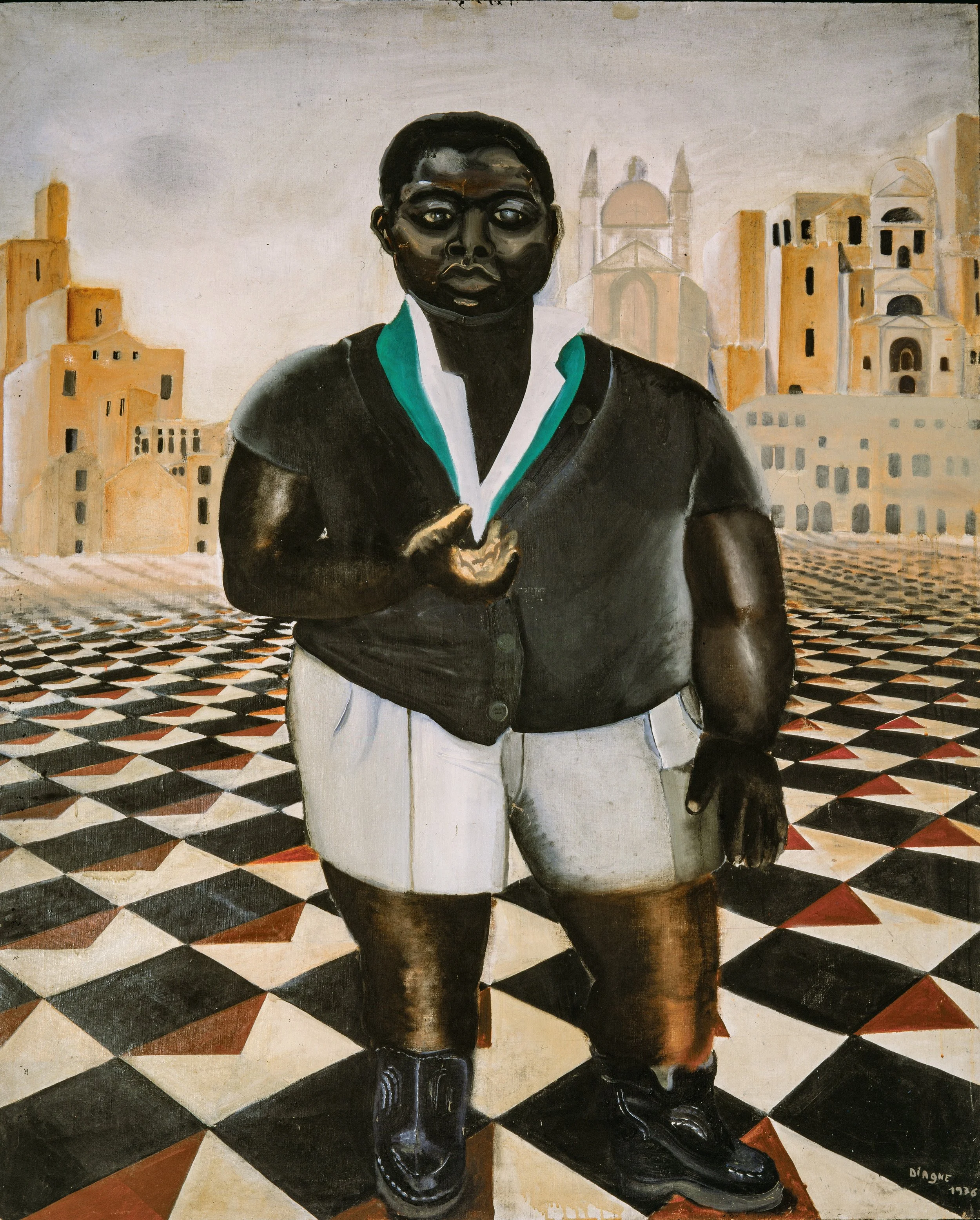

Diagne Chanel, Le Garçon de Venise, 1976 Huile, pigment sur toile de lin, 162 × 130 cm Collection de l’artiste

© Adagp, Paris, 2025 Photo droits réservés

« Paris-nombril-du-monde »

Paris accueille en son sein, une véritable pléiade. Mêlant les horizons et les convictions politiques, les cafés parisiens, les librairies et les clubs de jazz sont l’occasion de tisser un réseau culturel inédit. Les artistes et les penseurs noirs se côtoient de près, s’influencent et se corrigent. Ils sont inspirés et politisés : c’est l’époque des indépendances en Afrique, du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. Les récits anticoloniaux s’aiguisent à Paris.

« PARIS-nombril-du-monde

à la merci de l’AFRIQUE

à la merci de sa voix

à la merci de la fièvre du rythme (…) »

Black-Label, II, Léon Gontran-Damas, 1956

Parmi les militants, Léon Gontran-Damas scande, tempêtueux, les vers de ses poèmes engagés. Il y a aussi Wilson Tibério, peintre brésilien qui illustre dans Chanteurs noirs son aventure en Afrique occidentale où il a voulu être le témoin direct des dégâts de la colonisation et des révoltes intestines. Gerard Sekoto, son ami sud-africain en exil dès 1947, trouve à Paris un racisme moins débridé qu’à Johannesburg ou New-York, qui rend possible la liberté d’expression. Les nombreuses adresses des Éthiopiques de Léopold Sédar Senghor, comme les portraits peints par Beauford Delaney (véritable fil d’Ariane dans cette exposition) montrent le formidable cosmopolitisme.

L’art, à cette occasion, sert une reconquête de l’image de soi pour faire exister la négritude et dépasser le tragique, décuplant dans les rencontres la portée des prises de positions et des options de création. La scénographie circulaire est alors bien pensée : elle matérialise le Tout-monde théorisé par Edouard Glissant et donne à sentir la convergence des savoirs, des idées dont le cœur battant est l’Atlantique noir, point de rencontre de l’Afrique, de l’Amérique et l’Europe.

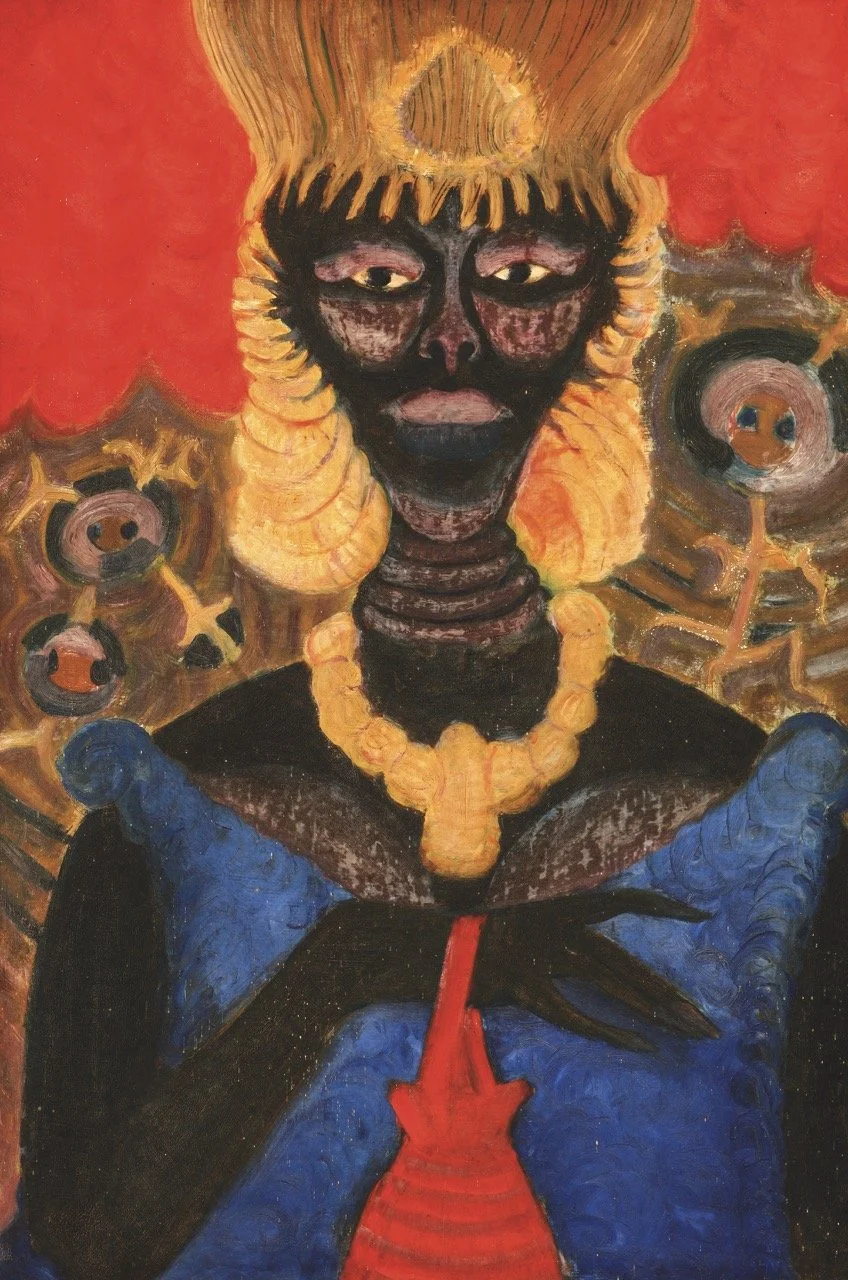

Demas Nwoko, Senegalese Woman [Femme sénégalaise], 1970, Huile sur panneau, 91,4 × 61 cm

Collection Kavita Chellaram

© Demas Nwoko, 1960. Courtesy of New Culture foundation. All rights reserved. Photo Courtesy kó, Lagos, Nigeria

Créer : expression libre

Les mondes noirs s’organisent donc à Paris pour s’affirmer face à un universel - universel d’un autre, universel blanc, de propagande, de domination - qui impose ses codes esthétiques, ses mythes et son langage. Cet élan solidaire favorise les originalités et les particularismes : la conjonction des imaginaires ricoche, dévie, déborde le cadre connu. Résolument modernes mais autrement. Le foisonnement dans cette exposition trouve une justification : il permet d’embrasser d’un coup d’œil l’ampleur de l’émulation, exaltant toutes les voix (qui sont aussi des voies). Tant et si bien qu’il paraît difficile de les regrouper sous un terme unique et pratique car cela écraserait la variété des écritures.

Dans l’art du portrait par exemple, il y a des écarts considérables. Le Garçon de Venise réalisé en 1976 par Diagne Chanel s’oppose du tout au tout à Senegalese Woman que le peintre nigérian Demas Nwoko a réalisé six ans plus tôt. La touche, la couleur et le métissage des inspirations prend deux directions très opposées. Diagne Chanel, artiste touche à tout franco-sénégalaise, s’amuse du contraste entre les perspectives classiques en puisant dans les peintures de la Renaissance et la figure noire centrale, débonnaire qui casse la géométrie. Le portrait de Demas Nwoko est stupéfiant : le visage collé au premier plan est baigné dans un rouge vif qui annule l’option d’un point de fuite et durcit ses traits.

Alors, bien sûr, il y a des échos et des correspondances : Léon Gontran-Damas écrit des poésies percutantes qui tintent comme un morceau de jazz. De même, Hart Leroy Bibbs inscrit dans les mots un rythme et une gamme. Le Bean et le Newk, un de ses poèmes en prose édité en 1983, se donne à lire. Le totémisme peint avec brio dans la veine surréaliste par Wifredo Lam résonne en littérature avec les figures rhétoriques d’Aimé Césaire et en sculpture avec les œuvres d’Agustín Cárdenas (qui ponctuent tout le parcours).

Saturés de couleurs et d’informations, il est difficile de donner l’attention que les derniers artistes présentés méritent. La sensation d’un trop-plein ôte un peu le charme d’une exposition coup d’éclat. Cependant, elle dit la richesse épatante d’une période, les convictions et les bravoures des artistes et intellectuels noirs. Et elle valide en conséquence, les deux ambitions qu’Alioune Diop plaçait en tête de liste dans son discours lors du premier congrès des artistes et écrivains noirs : « Faire accéder à l’audience du monde l’expression de nos cultures originales » et « Renvoyer à nos peuples l’image de leurs aspirations, de l’expérience ou de leurs joies, éclairées par les épreuves, les joies et notre personnalité. »

4 avril 2025